栽培漁業で未来を育む、大島のプロフェッショナルたち~大島特集vol.2~

ニュース

公開日:2025年03月19日

―――――――――――

前回は大島の名産・くさやについて紹介しましたが、島しょ部の漁業はそれだけではありません。本稿では東京の「栽培漁業」を支えるプロフェッショナルについてご紹介します!

そもそも栽培漁業とは、卵から稚魚や稚貝になるまでの1番弱い時期を人の手で育て、生き残る能力がついたら自然の海に放流し、成長したものを獲る漁業で、つくり育てる漁業とも呼ばれています。

一般的な漁業が、海で育った資源をいただくというイメージだとしたら、栽培漁業は人の手で稚貝や稚魚を育ててから海に一度戻し、成長したら改めてその一部を収穫するという流れなので、海の資源をうまくコントロールしながら共存していると言えるかもしれません。

ただ獲るだけでなく、将来的にも安定的に収穫できることを目指す持続可能な漁業の形です。

その重要な役割を担っているのが、今回訪問した「東京都栽培漁業センター」です。東京都栽培漁業センターは、島しょ地域の栽培漁業の中核基地として大量の種苗を安定的に供給することを目的に設置され、地域の基幹産業である漁業を支援し都民に新鮮な海の幸を安定供給する取組みを実施しています。

主に、

①クロアワビ、フクトコブシ、サザエの種苗生産および配付

②種苗生産に関する技術改良等の試験研究

③栽培漁業に関する啓発・普及

などの業務を行います。

では、活動内容や取組みの背景についてみていきましょう。

島しょ部の海の今

大島は、伊豆諸島の中でも一番の面積を誇り、美しい海と豊かな自然環境が特徴です。島の近くを黒潮が流れているため海水温が冬でも15℃ほどあり、色とりどりの魚や貝類などが生息しています。

貝類では、サザエやフクトコブシ、クロアワビなどが取れ、地元の漁業者の大事な収入源となっています。 近くを流れている黒潮ですが、その流れを境に海水の状態を分ける作用があるのだとか。黒潮よりも北側は水温が低く栄養分も多くなる一方で、南側は水温が高く、栄養分が少なくなる傾向にあるそうです。

そのため、海水温によって獲れる魚や貝類に変化が生じるようです。また、黒潮は年によって流れるルートが大きく異なることから、特に伊豆諸島近海で漁業を営む漁師さんは黒潮の流れに敏感なのだそうです。

そこで、東京都栽培漁業センターでは安定的な漁業を実現するために、地域の漁業協同組合と協力してサザエやフクトコブシ、クロアワビの稚貝放流を行っています。

海の資源減少を食い止める東京都栽培漁業センター

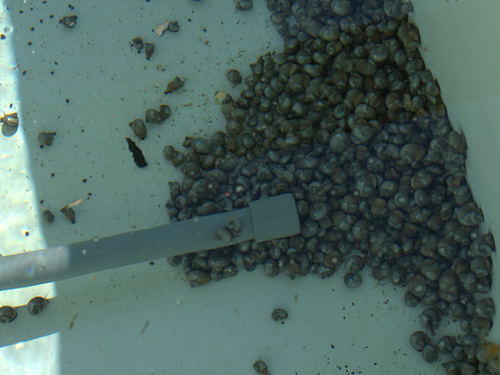

センター長の川辺勝俊(かわべ・かつとし)さんにお話をうかがいました。 同センターは孵化した貝類(サザエ、フクトコブシ、クロアワビ)を2年程度飼育したのち、漁業協同組合に配付しています。

その後、組合の漁師が配付された稚貝を海に放流し、数年後に収穫しています。ある程度の大きさに成長させてから放流することで、他の生き物に食べられてしまったり、生息環境に対応できず死んでしまったりするリスクことを減らすことができます。

同センターで飼育されている貝類の中には、目を凝らしてようやく捉えられるくらいの段階の稚貝も飼育されており、自然環境や外敵に対して十分な抵抗力を持たない状態の貝を守るという取組みの重要性を改めて感じさせられました。

ちなみに、栽培漁業で育てられた貝と天然の貝の見分け方があるのだそうで、ずばり、貝殻の色に注目することです。貝殻の色は餌によって変化するそうです。例えば同センターで栽培しているフクトコブシやクロアワビは、天然の貝であれば貝殻が茶色になるのに対して、緑色になるそうです。

そして貝類の貝殻は、木の年輪が出来上がる仕組みと同じように、年齢が上がっても稚貝の頃の貝殻が中心部分に残るため、放流してから年月が経った貝であっても一目で分かるのだそうです。この特徴は栽培漁業の効果を判定するのにも利用されています。

ちなみに栽培漁業センターでは昨年度、

サザエは、大島~神津島までの海域に14.5万個、

フクトコブシは大島~御蔵島までの海域に6.1万個、

アワビは大島~神津島までの海域に8.2万個ほど放流し、

地域資源の供給に大きな成果を残しています。

これからも海の資源を増やしていく栽培漁業センターの取組みに目が離せません。

大島取材後記

東京都は日本の総人口の1割が住む首都です。面積は小さいものの、そこでは多種多様な農林水産業が営まれています。

今回ご紹介した大島をはじめ島しょ部でも、農業はもちろん、特筆すべき漁業の取組みがたくさん営まれています。

東京都の海域(伊豆諸島から小笠原諸島まで)で日本の200海里水域の約38%を占めていることからも、島しょ部の偉大さや島ごとの特徴が感じられます。

自然にあるものをうまく生かしながら共存しより良い暮らしや環境につなげていく―。

短時間の取材でしたが、今回の取材を通して、大島をはじめ、改めて東京都の農林水産業が持つ魅力や面白さを発見した気がします。

ぜひ皆さんも、大島をはじめ島しょ部の自然を体験して思いをはせてみませんか。

▼取材協力

東京都栽培漁業センター

https://www.tokyo-aff.or.jp/soshiki/14/

取材者:大学3年生M・N

―――――――――――

今後も東京都の農林水産業についての情報を発信していきます!

ぜひ皆さんも、東京都の農林水産業について「気になる!」「これを知りたい!」という情報やご意見がありましたら、ぜひファンクラブ事務局まで教えてくださいね!

▼情報やご意見はこちらからどうぞ

https://www.tokyo-aff-fc.jp/contact/

それでは次回の更新をお楽しみに♪